金秋十月的南波希米亚,褪去初遇时的陌生,多了份实践沉淀的从容。国际中文教育学院的国际中文教育学院海外实习志愿者们在布杰约维采商业技术学院孔子课堂的支持下,进入实习第二周——这一周,他们在日常教学里打磨专业技能,在博物馆中探寻文明共鸣,更用剪纸与毛笔勾勒东方韵味,助中捷文化互鉴之桥愈发坚实巩固。

『观课悟道,讲座赋能』:在学习中夯实教学根基

若说首周是“适应课堂节奏”,那第二周便是“深耕教学细节”。海外实习志愿者们始终以热忱扎根实习课堂,在不同类型的中文教学中汲取经验。

走进华人子女中文课,他们见证教学如何适配学员特点:从启蒙阶段的汉字基础教学,到进阶阶段的文本赏析与写作指导,老师总能用贴近学员认知的方式化解难点,让华裔子弟在文化浸润中筑牢中文根基。

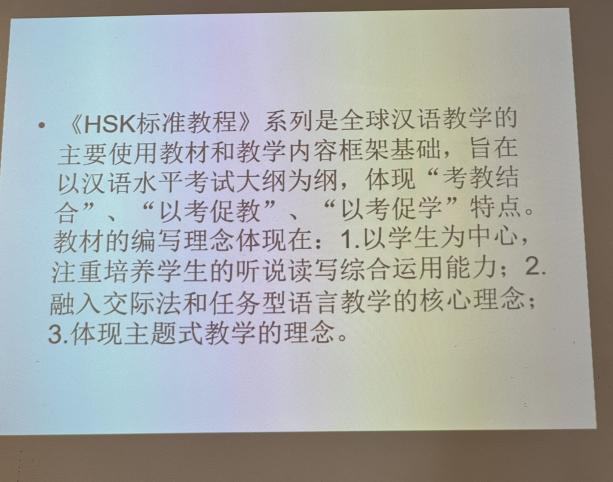

同时,他们也深度参与外国友人的HSK课程实践,学习针对不同语言基础的分层教学方法——无论是为零基础学员搭建入门框架,还是为有基础学员设计实用情景练习,都让海外实习志愿者对“因材施教”有了更具体的理解。每堂课的记录与复盘,更让他们在“理论+实践”的碰撞中,将所学逐步转化为可落地的教学能力。

当地孔子课堂的公派教师唐老师《真实性原则与HSK教学》的讲座,则进一步为实践教学指明方向。从教学理念的解读到落地方法的分享,让海外实习志愿者们清晰认识到:好的中文教学,需贴近生活需求、适配学员背景,才能让语言真正成为沟通的桥梁。

『文明对话,山海共情』:博物馆里的东方瑰宝与人类足迹

实习间隙的布拉格国家博物馆之行,成了国际中文教育学院海外实习志愿者最难忘的“课外课堂”。此行首站便是备受期待的台北故宫展,当展柜中《清明上河图》的复刻长卷缓缓展开,汴河两岸的市井繁华、行人百态清晰呈现,大家忍不住放慢脚步,细细观察画中商贩的吆喝姿态、船夫的撑篙动作;而展厅的“翠玉白菜”更是让人惊叹——玉石的温润质感与白菜叶脉的细腻纹路相得益彰,连菜叶上停留的“螽斯”都栩栩如生,引得同行的捷克友人频频举起手机拍照。

从东方瑰宝的温润中走出,志愿者们又走进了“人类进化”主题化石展。展柜里陈列着从远古灵长类到早期人类的化石标本,从粗糙的石器工具到逐渐精致的骨器,清晰勾勒出“人民及其祖先”的演化轨迹。站在复原的原始人生活场景前,大家一边听讲解,一边讨论“不同文明的早期发展竟有这么多相似之处”,也更深切地感受到:无论是东方的千年文物,还是人类共通的进化历程,都是跨越地域的文明共鸣。

『剪艺连心意,丹青润温情』:在文化实践里传递东方之美

作为文化传播的使者,为了让捷克中文学习者沉浸式感受中华传统文化的魅力,海外实习志愿者们在孔子课堂策划了“东方美学小课堂”,其中,书法与剪纸课尤其受到欢迎。

书法课上,实习志愿者们没有选择复杂汉字,而是从贴近自然的“日、月、山、火、禾”教起。先在黑板上示范笔画走势,用“日是太阳,月是月亮”的象形帮学员理解字形和字义,再引导大家练习与季节相关的“秋”字,结合当下的金秋时节讲解含义。最后,所有人换上红纸,一笔一划书写“秋”字和“福”字——当地学员一笔一画,写得异常认真。红纸上的墨痕,成了最鲜活的文化符号。

剪纸课的主题则是“鞭炮”。国际中文教育学院海外实习志愿者们提前准备好彩纸与剪刀,先教大家对折纸张、画出鞭炮的简单轮廓,再示范如何剪出鞭炮的引线与纹路。起初,有学员因担心剪坏而紧张,志愿者们便手把手指导,慢慢化解他们的顾虑。当所有人把剪好的单个鞭炮用胶水连成一串“大鞭炮”时,大家围着这串色彩鲜艳的作品合影,有人还轻轻晃动,模拟鞭炮燃放的场景,课堂里满是跨越语言的欢乐。

国画课则蕴藏着中华文化的另一种韵味。课堂以“柿”为主题,浓墨勾枝、橘红染果,几笔便让柿子有了灵气,仿佛正倚着枝头声声祝福“事事如意”。宣纸上的橘红柿果渐渐铺满,墨香里飘着的,是跨越语言的默契。文化的传递,从来不是单向的输出,而是像这笔墨一样,你浓我淡间,便晕开了共鸣。

实习第二周,国际中文教育学院海外实习团队在“教与学”中沉淀,在“看与听”中感悟,更在“传与承”中担当。接下来的日子,他们将继续以中文为桥,把更多中华优秀文化带到南波希米亚,让中捷友谊在交流中愈发深厚。