为深入学习贯彻二十大精神,国际商务外语学院、国际商务外语学院MTI教育中心精心策划了 “翻译与国际传播名家讲堂”,活动紧扣“译时代旋律,传中国声音”的主题,将邀请翻译与国际传播领域的知名专家学者为我校师生举办讲座,旨在展示进入新时代我国翻译界在国际传播与对外翻译领域的最新学术成果,以推动我院外语学科建设服务国家战略的能力,帮助师生更好地理解新时代外语学科的新内涵,更好地把握时代脉搏,为讲好中国故事做出贡献。10月18日下午系列讲座的首讲开讲,苏州大学特聘教授、翻译学科带头人陈大亮教授作了题为“政治用典翻译的语境关联与意义重构”的学术报告。院长温建平出席并致欢迎词,副院长(挂职)郭义、MTI中心主任吴朋和全院280余名师生聆听了本次讲座。

陈教授的讲座以《习近平谈治国理政》的用典翻译为研究对象,在研究原本与译本的基础上,通过分析丰富的译典实例,探讨用典翻译与语境重构的关系,追溯政治用典的翻译过程,描写译者为顺应新语境而做出的变通与选择,总结政治用典的内在规律,为增强中国政治话语的国际传播能力建言献策。

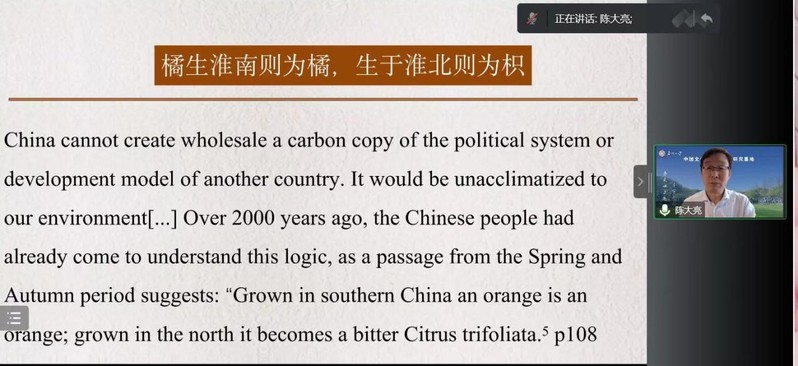

座首先以“橘生淮南则为橘,生淮北则为枳”举例,讲述其在不同语境当中的意义,探讨“橘”和“枳”的翻译。陈教授指出,译典要顺应上下语境,强调在翻译过程中作者本意与用典人意图之间的关系、用典的历时性演变、语境关联与意义选择等方面的问题。在新时代背景下,同样一个词,其蕴含的内容比原典中更深邃、更宽广。翻译时要积极树立双赢、多赢、共赢的新理念,摒弃你输我赢、赢者通吃的旧思维,更不能死搬硬套,须根据情境语境做出适切选择。

接着,陈教授以《治国理政》中“处江湖之远则忧其君”的不同译法,分析总结在不同的交际事件下翻译语境的交际维度。他提出,用典人会改变原典的意义,推陈出新,进行创造性转化,创新性发展。用典翻译重点不在原典的意义,而是用典人的意图,用典人如果反其意而用之,原典的形式和其中的意象则没有保留的价值。

最后,陈教授以郑板桥的《竹石》一诗作为总结,通过分析其在《治国理政》中的具体体现,指出外语学习者与研究者也应有这样的自信,真正做到“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”,将外语与热爱紧密联合,作为我们研究终生的事业。

郭义对本次讲座做了总结,用典翻译跨越文本的边界,是从一个文本旅行到另一个文本,这意味着用典在脱离前文本语境后再次语境化,在互文性的指涉空间里获得新的生命与意义。陈教授的报告例证详实丰富,分析鞭辟入里,充满真知灼见,体现了一位翻译研究者和翻译家对政治用典翻译的深刻思考,用翻译实例说明了中国优秀传统文化对理解当代中国、助力中国走向世界的重要作用。

近年来,国际商务外语学院以本科生和研究生教学改革为契机,以课程思政建设为抓手,大力推进《习近平谈治国理政》“三进”工作的探索,取得了一系列可喜成绩。“翻译与国际传播名家讲坛”系列讲座的举办,体现了我校外语学科对“增强中华文明传播力影响力,坚守中华文化立场”的思考以及对如何“讲好中国故事、传播好中国声音”的积极探索。

专家简介:

陈大亮,博士,苏州大学特聘教授,博士生导师,翻译学科带头人,江苏省高校重点研究基地主任,中国英汉语比较研究会典籍英译专业委员会常务理事,中央编译局国家高端智库重点研究方向核心团队成员。研究兴趣包括中国翻译理论、西方翻译理论、中西译论比较与会通、翻译批评、中国文学译介与传播、中央文献翻译、翻译类型学、翻译诗学、翻译哲学、典籍英译、术语翻译,等等。发表论文50余篇,出版译著10多部,主持国家社科基金项目2项,主持完成省部级项目8项;获得教育部第八届高校科学优秀成果二等奖,省哲学社会科学优秀成果二等奖1项、三等奖2项。参加2018年全国“两会”文件翻译,组织并翻译《政府工作报告辅导读本》、《中国共产党党史》、《中国特色社会主义理论体系探源》、《马克思主义与中国特色社会主义》、《世界人权保障的中国方案》等重要政治文献的外译。