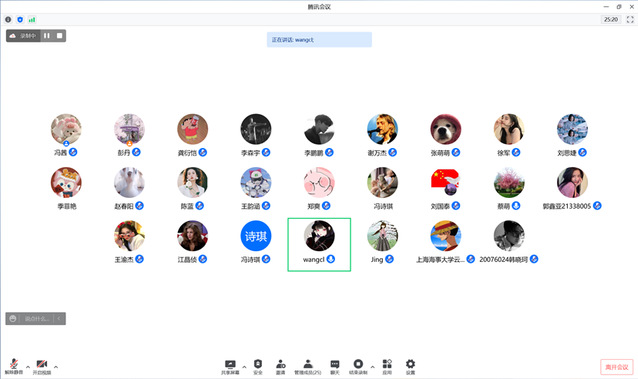

2022年5月19日,会展与旅游学院抗击疫情系列之研究生学术月活动第8期在线上成功举行,本次活动是本学期最后一期seminar。21级研究生龚衍恺、李鹏鹏、李森宇、谢万杰先后进行了主题分享。我院王春雷老师、黄辉老师、唐秀丽老师、全体21级研究生以及部分20级研究生参与了本次活动,一起进行学术探讨和互动。

龚衍恺同学分享的文章为即时记忆:摄影对博物馆之旅记忆的影响。从研究背景、研究问题、研究过程、研究结论、不足与展望、感悟与思考六个方面对文章进行了讲解。在本次分享中,龚衍恺同学重点讲述了该研究的过程,对变量的选择、测量都进行了详细的讲述,包括为什么选择这些变量、如何控制这些变量、如何测量这些变量等。对于后续我们进行一些需要实验的研究,具有一定的启示意义。

李鹏鹏同学认为,从本质上说体验式服务是一系列特定体验活动的产物,社会扩散是其中最重要的影响机理之一。研究场景为上海迪士尼主题乐园,本文得出了两个结论: 首先,地区服务体验扩散对自身具有正向直接影响,其他地区扩散对该地区也具有正向溢出影响,且后者影响规模较大。其次,通过空间溢出效应的结构模型量化了迪士尼乐园服务在省份和区域层次的影响力、易感性与溢出效应,发现江苏、浙江、山东影响力较强,而江苏、浙江、广东等省份的易感性较强,同时东部地区具有较强的影响力与易感性。本文的贡献在于证实并量化了服务扩散过程中地区空间影响的不对称性。开发的定量分析方法基于消费者位置数据,有助于优化公共服务、提高业务效率、降低运营成本,也为服务业营销人员进行以空间地理为导向的干预措施提供了精准参考。最后,本文以迪士尼乐园为对象分析服务扩散的空间特征,尽管主题公园是典型的体验式服务,但在很多方面( 如产品形式、受众偏好等) 可能与其他的服务存在差别,因此将结论推广到其他服务行业时需要谨慎。本文目前只是发现了体验式服务的物理空间扩散特性,后续可以考虑区分线下和线上两种渠道,识别空间异质性在线下和线上的不同影响机制。

李森宇同学认为在消费者的生活中,社会排斥是一种普遍的体验。这篇研究基于临场感视角,探究社交媒体旅游分享与冲动性旅游意愿的关系。通过两次组间实验,首先检验不同形式旅游分享对临场感的影响差异,然后进一步揭示临场感对冲动性旅游意愿的作用路径,具体结论如下:第一,社交媒体旅游分享呈现形式越具生动性和可视性,对临场感的影响效应越明显。第二,无论是对于唤起还是心流体验而言,临场感都是重要的驱动要素。第三,临场感和唤起对冲动性旅游意愿的直接效应都未达到显著,只有心流体验能够对冲动性旅游意愿产生直接影响,临场感和唤起必须经过心流体验才能够作用于冲动性旅游意愿。

谢万杰同学认为长三角城市群是我国经济最为活跃的区域经济带之一,地区影响力辐射全国,旅游产业发展政策和空间优化策略对于其他地区有参考作用。本次讨论了四个部分,相关研究背景、研究综述、研究可行性与旅游经济空间结构相关拓展。旅游业是脆弱的产业,当前正确认识新冠疫情冲击下区域旅游经济联系的演进规律,关系到疫情影响下旅游地发展与旅游产业优化进程。旅游经济空间结构相关研究的运用相对成熟,同时从网络结构方面开展探讨,为疫情常态化下旅游恢复重建、旅游目的地可持续发展和旅游经济快速增长提供参考,对于受疫情冲击下的地区旅游业有重要现实作用。

就同学们的分享内容,老师与同学们进行了交流:

黄辉老师先是探讨了服务扩散的影响力和易感性的属性以及他们的评估标准与方法。其中距离就是他们之间的一个相对的影响因素,也就是说某地距离更近,易感性会稍微的强一点,就容易受到其他地区的影响。关于品牌与社会排斥方面,黄辉老师介绍到,可以通过对文化品牌和社会排斥的交流,提出一个新的研究领域:把对品牌的研究延伸到对会展活动上吉祥物的研究。

唐秀丽老师和李森宇同学共同探讨了社会排斥和品牌效应之间的关系、以及能够给品牌商什么样的启示;也深入的分析了本文的现实意义,例如在数字经济中,通过对消费者在线和移动社交网络活动的分析将使营销人员能够更好地了解消费者的心理状态。一方面,当瞄准这些消费者时,营销人员可以以拟人化的方式推广他们的品牌和产品。另一方面,当一个品牌已经建立了拟人化的形象时,营销者可能会在广告中引起社会排斥的感觉。

张倚瑄学姐和李森宇同学共同探讨了社会排斥和文化品牌的定义、选择这两个变量的原因以及两个变量之间的关系,并且都发表了本文对自己未来研究的启发。