引言

在中华民族浩瀚的文化宝库中,非物质文化遗产宛如一颗颗璀璨明珠,承载着深厚的历史底蕴与民族智慧。南京金箔锻制技艺作为首批国家级非物质文化遗产,堪称“中华一绝”。它起源于东晋时期,于南朝走向成熟,至今已有近1700年的悠久历史,在南京龙潭地区代代相传,见证了无数岁月的变迁。

但在现代化进程中,它与诸多非遗项目一样面临各种挑战。本次上海对外经贸大学“匠心传承,非遗焕新”团队为深度探寻南京金箔非遗的传承发展密码、践行文化传承青年行动,于6月25日奔赴江苏省南京市,围绕南京金线金箔总厂等核心传承阵地开展沉浸式调研,以青春视角解码这“中华一绝”非遗技艺的活态传承与创新发展之路,助力金箔文化在新时代焕发新活力。

实地探访:

中国金箔艺术馆

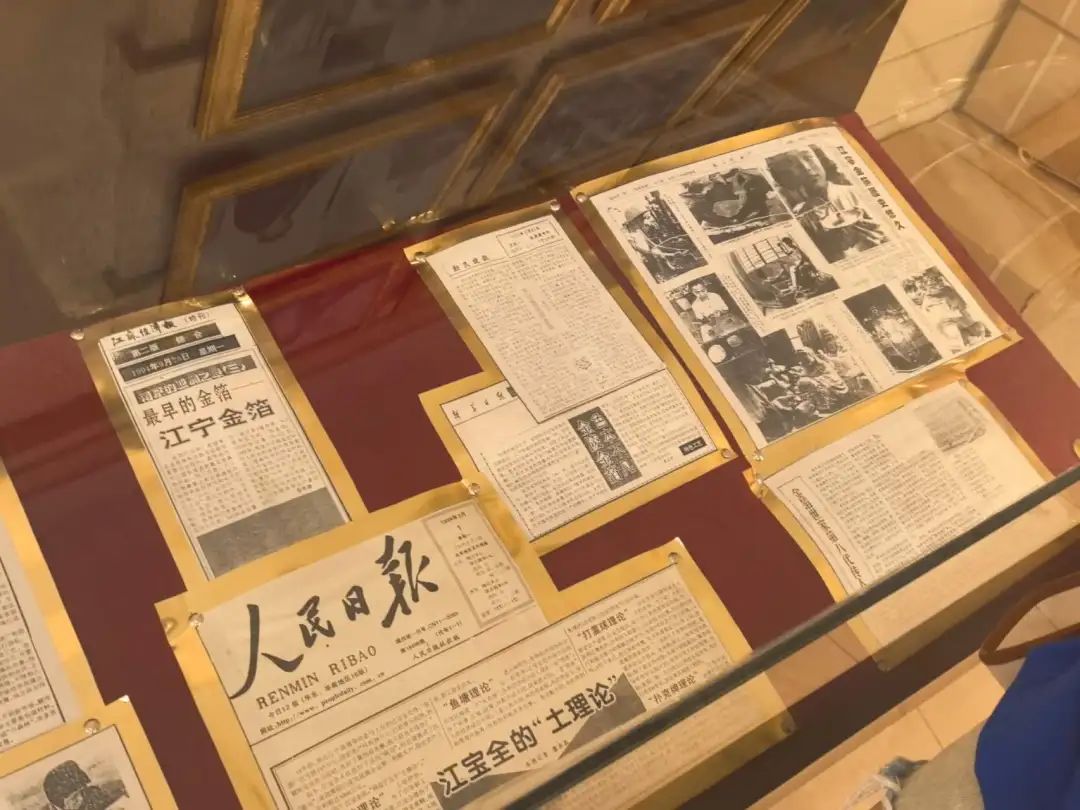

坐落于南京市江宁区金箔路的中国金箔艺术馆,由南京金箔集团斥资6000万元精心打造,占地面积超4000平方米。它不仅是全球规模最大的真金箔陈列馆,更是国内独一无二展现真金箔艺术的殿堂,同时也是国内规模最大、内容最全的箔类行业纪念馆。

中国金箔艺术馆的历史可追溯至1990年建成的中国金箔陈列馆。南京金箔制造历史源远流长,自东晋时期起源,历经岁月沉淀,在明清时期成为宫廷御用贡品,传承脉络清晰。1955年,金箔合作社正式成立,开启了规模化发展的新篇章。1983年迁址江宁后,更是如鱼得水,实现了规模化生产。如今,南京金箔集团实力雄厚,其年产金箔量占全国总量的70%以上,产品畅销全球三十余个国家和地区,已然成为南京乃至中国的一张亮丽文化名片。

金箔技艺:

精湛的金属之舞

在艺术馆的“金箔生产工艺”展区,你能近距离感受南京金箔锻制技艺的千锤百炼。这门非遗手艺需历经黄金配比、化金条、拍叶、做捻子、落金开子、打金开子、装捻子、炕统、打了戏、出具、切金箔等十一道核心工序。

匠人需要精准把控金、银、铜比例,而后将原料熔炼成规整金条,在拍叶工序中,金条经反复捶打与水火淬炼渐成薄片,做捻子则是把金叶切成方寸小片,随后用乌金纸层层夹裹进行落金开子。打金开子环节,重锤之下金片不断延展,装捻子、炕统则为后续锻打做好准备。最关键的“打了戏”工序,正副手默契配合,三万次捶打让金片薄如蝉翼;最后经出具用鹅毛挑、口风吹取,切金箔裁剪成型,每一步都凝聚着匠人对工艺的极致追求。

反思感悟:

金箔手艺背后的非遗困局

在感受金箔技艺精妙的同时,这门千年非遗的传承之路也面临着现实挑战。走访成员通过询问场馆工作人员了解到了金箔技艺当前的主要困境。

首要的是传承断层风险:金箔锻制工序繁琐辛苦,年轻一代对传统手工业的从业意愿偏低,老匠人老龄化现象渐显,技艺传承面临“后继乏人”的困境。同时机械化生产的冲击与市场认知与创新不足等问题也在制约着金箔技艺的传承发展,现代工业的批量生产模式的挤压,部分大众对金箔的认知与内涵了解有限,使得金箔非遗始终难以走入当下的大众视野。

这些问题同样也是当下大多非遗所面临的共同困境,非遗传承不能仅靠“守”,更需“创”如何通过技艺展示、体验活动增强年轻一代的文化认同,让匠心精神薪火相传;如何平衡手工技艺的坚守与现代技术的融合,既保留核心工艺精髓又提升生产效能;如何深挖金箔文化价值,打造更具吸引力的产品与IP,让千年金箔在当代生活中焕发新生命力;这些思考,正是推动金箔非遗走向“活态传承”的关键所在。

结语

南京金箔锻制技艺历经千年岁月沉淀,不仅是一门精湛的手工技艺,更是中华民族匠心精神与文化智慧的生动载体。它所面临的传承断层、机械化冲击与市场创新等挑战,也是众多非遗项目在时代转型中的共同考题。但正如金箔在千锤百炼中绽放光彩,这门古老技艺的未来,正藏在“守正”与“创新”的平衡之中。坚守手工技艺的核心精髓,让匠人精神代代相传;拥抱时代潮流,用年轻化表达与跨界融合激活文化生命力。相信在各方的共同努力下,南京金箔这颗非遗明珠将继续在时光长河中闪耀,让千年匠心在当代焕发出更加璀璨的光彩,成为连接历史与未来的文化纽带。

-END-