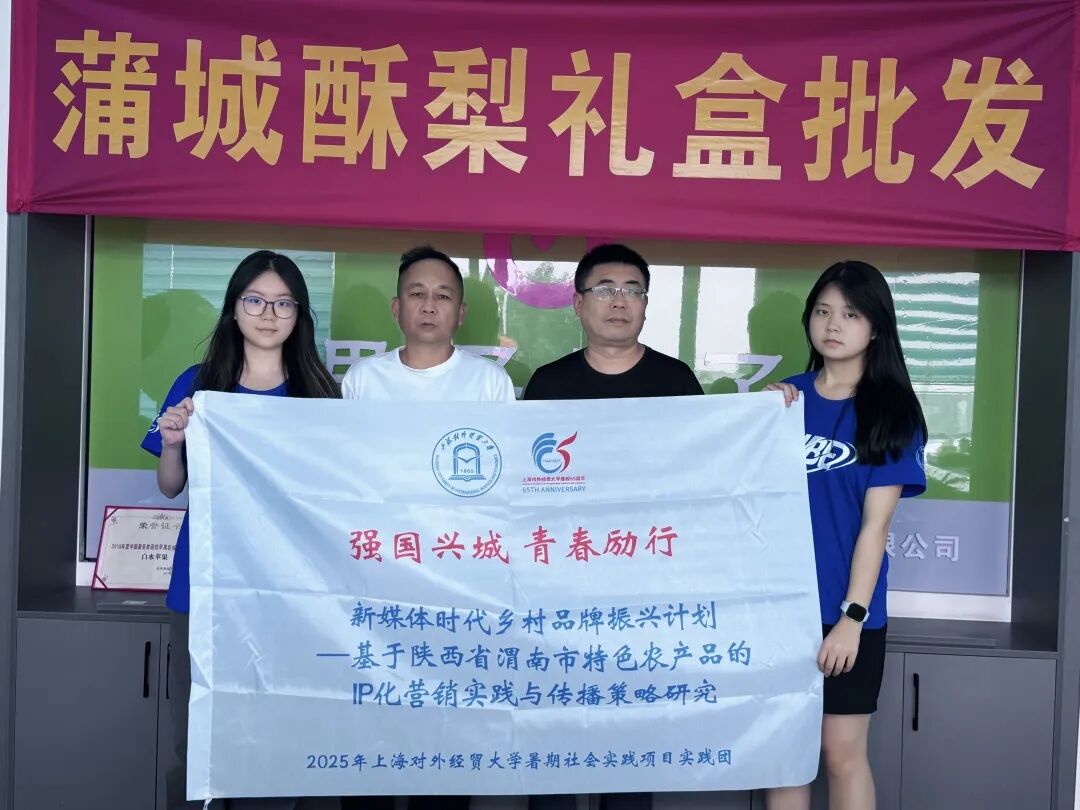

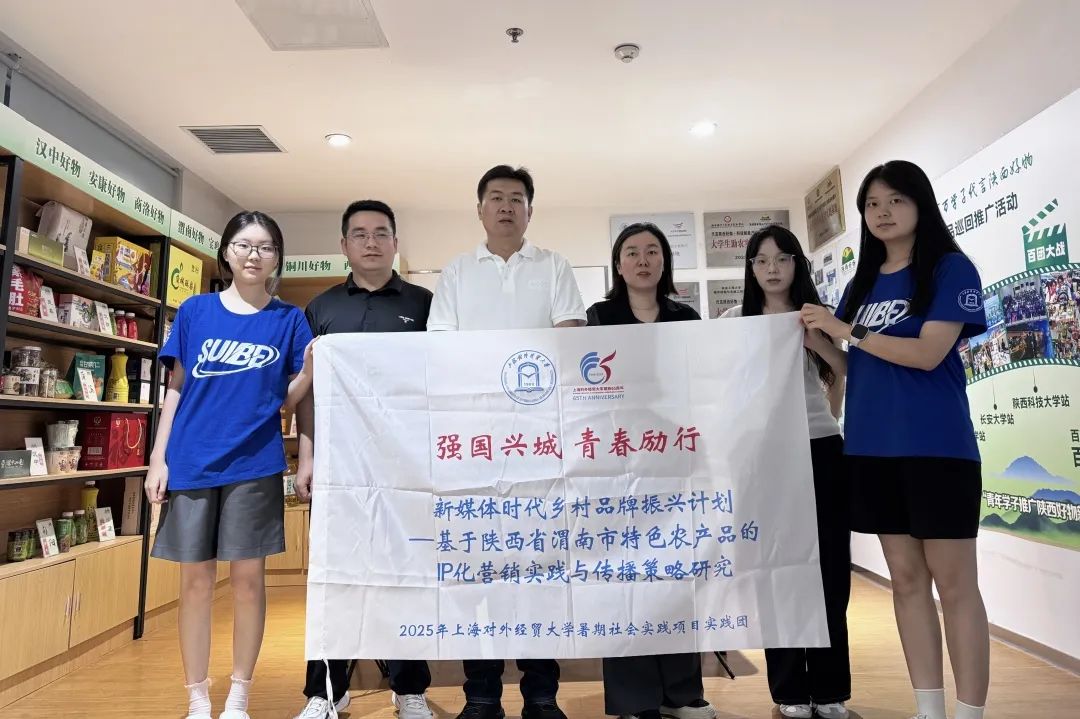

项目篇

结合国家“十四五”推进农业农村现代化规划中关于“培育提升农业品牌,打造县域特色产业”的战略部署,在乡村振兴战略全面推进与数字技术赋能农业发展的双重背景下,本项目聚焦陕西省渭南市特色农产品,以“新媒体时代乡村品牌振兴”为主题,通过实地调研和采访,制定IP化营销实践与传播策略研究,探索乡村品牌在新媒体环境下的振兴路径,推动特色农产品品牌价值提升与市场拓展,实现文化传承与产业经济协同发展。

调研篇

实践期间,队员们深入渭南市乡村,了解当地特色农产品的种植规模、品质特点及销售现状,记录农户在品牌推广中遇到的痛点问题;同时探访当地农产品销售企业,针对企业现有营销模式及品牌建设需求展开调研,收集到丰富的一手资料。

团队聚焦“IP化营销”核心梳理调研数据,分析农产品品牌打造的可行性路径,提出针对性传播策略;并通过生动的镜头语言,全面展现渭南农产品的特色以及项目实践过程,这助力当地农产品借助新媒体平台进一步扩大影响力。

访问篇

Q1:在农产品IP的传播策略上,您认为应该如何整合线上线下资源,借助新媒体平台扩大渭南市特色农产品IP的传播范围和影响力?

A1:在线上:可以进行平台分工,在抖音和快手做“场景化传播”比如拍冬枣采摘直播、柿饼制作vlog ,展示IP活力;在小红书/知乎做“知识种草”,像是写《富平柿饼,凭啥是冬日暖胃王?》等文章,塑造专业形象;微信公众号、视频号去做“品牌沉淀”,讲深度文化故事。

在线下,可以多多举办体验活动,在县域搞“农产品IP节”,创办冬枣采摘节、柿饼文化节之类,邀请游客体验、打卡,现场直播,线上线下联动造势。

渠道渗透:进城市精品超市、文创市集,把农产品当“地域文化符号” 卖,比如柿饼包装成“渭南伴手礼”,借线下场景触达高消费人群,再引导扫码关注线上账号,沉淀私域等等。

Q2:在渭南市特色农产品(如富平柿饼、白水苹果)的营销中,您认为当前制约品牌化发展的核心问题是什么?

A2:一个是文化挖掘较浅,富平柿饼、白水苹果,当地有历史种植故事、民俗文化,像是柿饼制作时的传统技艺传承 ,但没有好好去挖掘文化故事,品牌没有灵魂,就只能拼价格。另一个问题是产品同质化,大家都长一样,消费者无法分清谁好谁坏,比如柿饼包装都走“传统民俗风”,没差异化设计,在市场上难脱颖而出。还有渠道单一和品牌运营弱等问题,过度依赖线下批发、传统电商等,不会玩新媒体渠道,如抖音直播带货、小红书场景化种草等,触达不了年轻消费者。同时没专业团队做长期IP规划,今天跟风搞直播,明天换包装,品牌形象、传播策略乱,消费者记不住。

Q3:您对“农产品IP化营销”的理解是什么?您认为它对提升农产品销量和品牌价值有多大作用?

A3:我理解的“IP化”,就是给农产品整出独特的“招牌”,比如给蒲城酥梨设计个卡通形象,编个有趣的品牌故事,让顾客记住、喜欢。要是真能做成,肯定有用!现在市场上农产品太多,没特色就没人买。有了IP,品牌能打响,销量肯定能涨,我们渭南的农产品也能像“褚橙”那样,走出名气来!

感悟篇

在土地与屏幕间,触摸乡村振兴的脉搏。渭南是我的家乡,回到渭南的土地时,我感到无比兴奋。我们在调研中发现,带着地域密码的优质农产品,却困在“酒香也怕巷子深”的困境里:包装上印着千篇一律的“特产”二字,直播间里农户对着镜头不知如何开口,明明握着“关中文化”“黄河生态”的王牌,却没能打出差异化的品牌牌。印象最深的是富平一位果农的话:“我们的柿饼能甜透心,但年轻人不知道啊。”这句话让我突然明白,乡村品牌振兴从来不是简单的“卖货”,而是要搭建一座桥——让土地的馈赠被看见,让文化的基因被读懂。我真切感受到:新媒体不是冰冷的工具,而是让乡村故事被听见的扩音器,让传统文化焕发新生的催化剂。

——房梓优

从理论到泥土,读懂乡村品牌的“破圈”密码。出发前,我在文献里读过无数关于“农产品IP化”、“新媒体营销”的理论,笔记本上记满了“用户画像”、“传播矩阵”等专业术语。但当我真正的到达渭南,才突然意识到:所有的策略都必须落地到泥土里,才能真正生根发芽。令我影响最深的是我们在采访陕西一家公司时,负责人说:今天陕西学子为陕西好物代言,明天中国学子为中国好物代言。这次调研教会我的,不仅是如何做品牌,更是如何带着温度做事——让理论扎根土地,让创新服务于人。

——陈彦君

-END-