7月18日至19日,“凤凰涅槃,万山蝶变”资源枯竭城的转型与社会创新调研小组成员谢以清、唐雨阳、何其威前往贵州省铜仁市万山区朱砂古镇,重点考察了万山汞矿工业遗产博物馆,深入探究了当地工业遗产的保护与利用,以及资源枯竭城市的转型发展路径。

调研背景:

聚焦资源型城市转型

探索可持续发展新路径

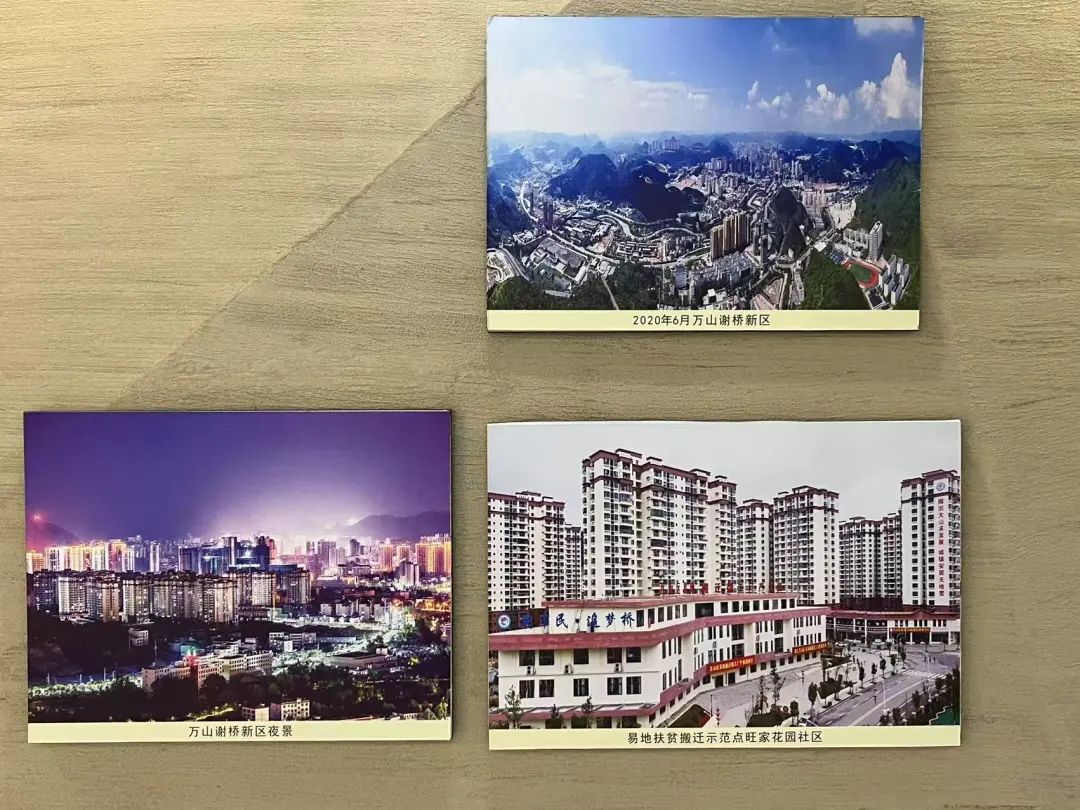

在我国众多城市发展进程中,资源型城市因资源枯竭而面临转型困境是一个亟待解决的课题。万山作为中国著名的汞矿产地,曾因汞矿开采而辉煌,也因资源枯竭而遭遇发展瓶颈。其转型发展具有典型性和代表性,而万山汞矿工业遗产作为当地重要的历史文化资源,其保护与利用是万山转型的关键一环。因此,调研小组将考察焦点聚焦于此,希望通过实地考察,梳理万山的发展脉络,总结其转型经验。

调研小组计划以万山汞矿工业遗产博物馆及朱砂古镇为核心考察对象,系统探究万山特区的发展历程:追溯汞矿开采从起步、鼎盛到衰落的历史轨迹,调研驱动万山实现复兴的旅游业发展现状,剖析万山特区复兴模式中兼具的特殊性与普适性,最终总结形成可推广的资源型城市转型经验。

-左右滑动,查看更多-

实地考察:

解码工业遗产保护

激活城市发展新动能

调研小组重点探访了万山汞矿工业遗产博物馆。万山汞矿工业遗产博物馆位于贵州省铜仁市万山区,是中国现存开采时间最早、历史最长、规模最大的汞矿工业遗址。这里曾是贵州汞矿数万职工及家属工作生活的地方,如今已成为展示汞矿历史文化、传承工业精神的重要窗口。

博物馆内陈列着丰富的历史文物、图片和影像资料,记录了万山汞矿的开采历史、工业成就及转型发展的历程。从古老的采矿工具到先进的冶炼设备,从珍贵的朱砂矿石到精美的工艺品,每一件展品都诉说着汞矿工人的辛勤与智慧,见证着万山汞矿的辉煌与沧桑。这座由原贵州汞矿矿部办公楼改造的博物馆,保留着苏式建筑的沉稳气派。青砖外墙爬满藤蔓,宽大的石阶诉说着往昔的辉煌。步入序厅,万山汞矿全景沙盘模型瞬间将人拉回那个热火朝天的生产年代。矿井、选厂、运输线清晰可见,仿佛能听到机器轰鸣。

-左右滑动,查看更多-

馆内序厅的万山汞矿全景沙盘模型,直观呈现了当年的生产场景;机械文物展厅里,环宇车床、卧式升降台铣床等设备整齐排列,1958年生产的颚式破碎机尤为引人注目;“千年丹梦”展厅中,重达158公斤的天然朱砂晶体“朱砂王”散发着独特光芒,展板系统梳理了万山与朱砂相伴的四千年历史;采矿技术的演进“红色丹都”的特殊贡献、“转型之路”的重生历程以及“时光对话”中老一辈的奉献精神,都通过丰富的展品和资料得以展现。

值得关注的是,万山地区的生态修复成果显著。曾经裸露的矿山披上绿装,森林覆盖率从2001年的17%提升至47%。水井口生态公园里,清澈溪流环绕着废弃矿渣堆,人工湿地系统有效净化水质。这种“工业锈带”到“生态秀带”转变,成为资源型城市转型的生动样本。

-左右滑动,查看更多-

走出博物馆,阳光洒在朱砂古镇的青石板路上。这座曾创造“连续5年产量世界第一”奇迹的工业重镇,如今以全新的姿态续写着传奇。那些锈迹斑驳的机器、蜿蜒曲折的矿道,不再是被遗忘的工业遗迹,而是承载着奋斗记忆的时代丰碑。调研小组还走访了朱砂古镇的“那个年代”一条街,体验了上世纪五六十年代的生活氛围,随后参观了朱砂大观园,深入了解了朱砂文化的历史底蕴与产业发展现状。在与景区管理人员和销售人员的交流中,小组进一步掌握了景区的发展历程、运营模式及营收情况。

成员感悟:

传承工业文化基因

擘画城市发展新蓝图

这次考察让我们深刻感受到了工业遗产的重要性和保护的紧迫性。万山汞矿工业遗产博物馆不仅展示了汞矿的历史和文化,更传承了汞矿工人的爱国精神和奉献精神。那些锈迹斑斑的机器、蜿蜒曲折的矿道,不再是被遗忘的工业遗迹,而是承载着奋斗记忆的时代丰碑。从“工业锈带”到“生态秀带”的转变,从工业遗产到文旅资源的转化,万山的成功转型为其他资源枯竭城市提供了宝贵的经验。团队将以此为契机,加强对工业遗产的研究与保护,为传承和弘扬工业文化贡献自己的力量,也期待更多人关注工业遗产,共同守护这份珍贵的文化财富。

-END-