项目简介

滇越铁路是中国西南首条国际铁路,改写了云南地理格局。它突破崇山封锁,成为近代联通东南亚的核心通道,极大促进云南经济开发、多民族文化交融与对外交流。百年钢轨之上,承载的不仅是往来的列车,更是一部厚重的史诗。如今,在“一带一路”倡议的背景下,滇越铁路再次焕发出新的时代意义,成为连接历史与未来的文明纽带,其蕴含的丰富文化内涵,正是品牌强国建设中可深入挖掘的宝贵资源。然而,在对滇越铁路的研究中,“民族文化IP商业转化”和“营销场景赋能”方面的实证探索仍存在缺口。本团队基于历史与政策资料,深入实地,系统探索这条百年铁路的文化价值挖掘与商业转化路径, 为滇越铁路的可持续发展注入新的活力,让滇越铁路所代表的中国特色文化品牌在新时代绽放出更加耀眼的光彩。

项目特色

本团队聚焦滇越铁路民族文化IP商业转化的实证研究缺口,以市场营销视角系统破解“文化价值挖掘—消费触达—收益转化”路径。团队凭借云南籍成员在地资源保障深度调研,结合市场营销专业优势精准捕捉IP价值,并通过立体化方法论推进,创新构建“文化挖掘-IP塑造-收益转化”三元模型,量化开发成本与商业溢价,实证检验剧本杀、文创产品、主题研学等形式对消费引流与民族团结的双重赋能。最终打通“资源→产品→收益”全链路,激活边疆文化经济共生体。

实地调研

Day1:滇越铁路-临安站,建水古镇

实践首日,团队走进云南省红河哈尼族彝族自治州建水县,开启了对滇越铁路文化价值的探寻之旅。

临安站,这座原名建水火车站的滇越铁路重要站点,其建筑风格融合了中西特色,是百年前殖民历史的一段缩影。调研发现,临安站现已发展为集商业、文化为一体的现代化区域。随后,团队来到建水古镇,将目光聚焦于民族文化的深度探索。古镇中的朱家花园格外引人注目,它完美融合了汉族传统建筑艺术与少数民族建筑风格,其跨越百年的家族历史,宛如一部生动的史书,清晰映照出明末清初以来云南地区各民族交融共生的历程,为团队研究民族文化融合提供了鲜活样本。

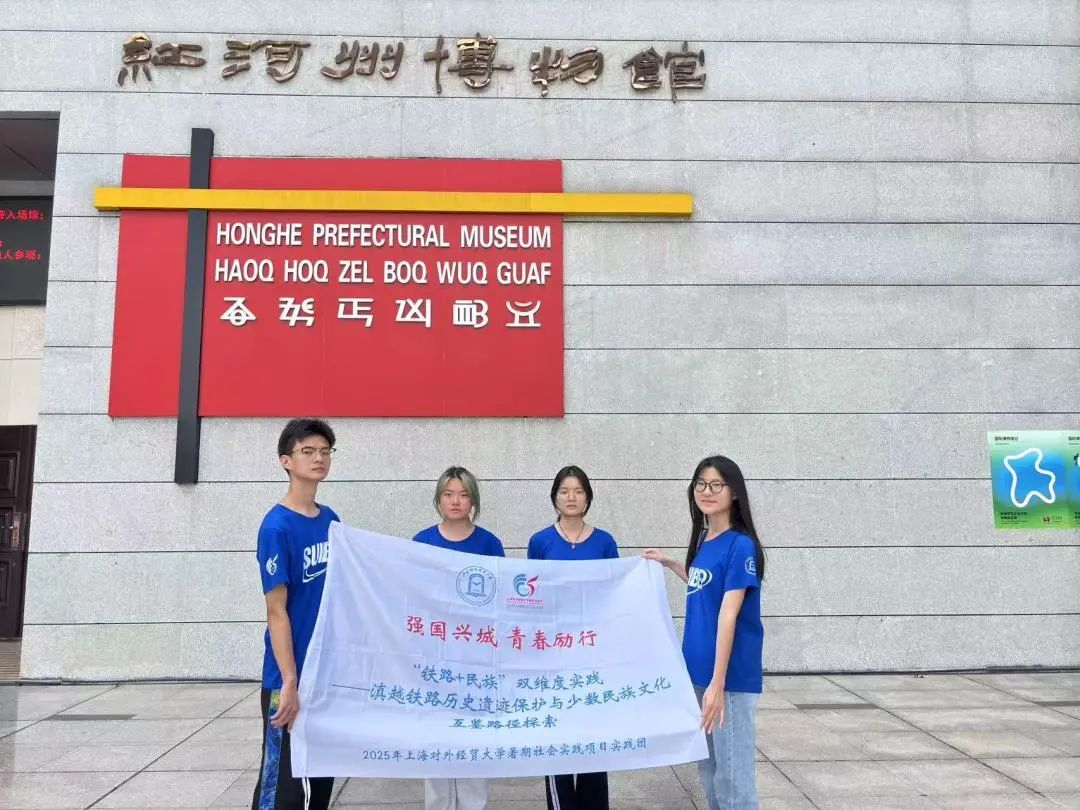

Day2:滇越铁路-碧色寨车站,红河州博物馆

次日,团队来到了碧色寨车站和红河州博物馆,作为滇越铁路枢纽,碧色寨曾是法国殖民贸易据点与彝族村寨碰撞交融的独特存在,黄墙车站、法式钟表与彝族石屋在此和谐共存,构成了一幅独特的历史画卷。转型为历史文化公园后,景区以“铁路+民族”为特色,通过火把节,非遗体验等形式促进文旅融合。

红河州博物馆中的彝族刺绣,哈尼族“月亮盘”则向我们具体呈现了当地少数民族特色,也让团队切实感受到多民族文化所蕴含的独特商业价值,为后续的IP挖掘提供了丰富素材。

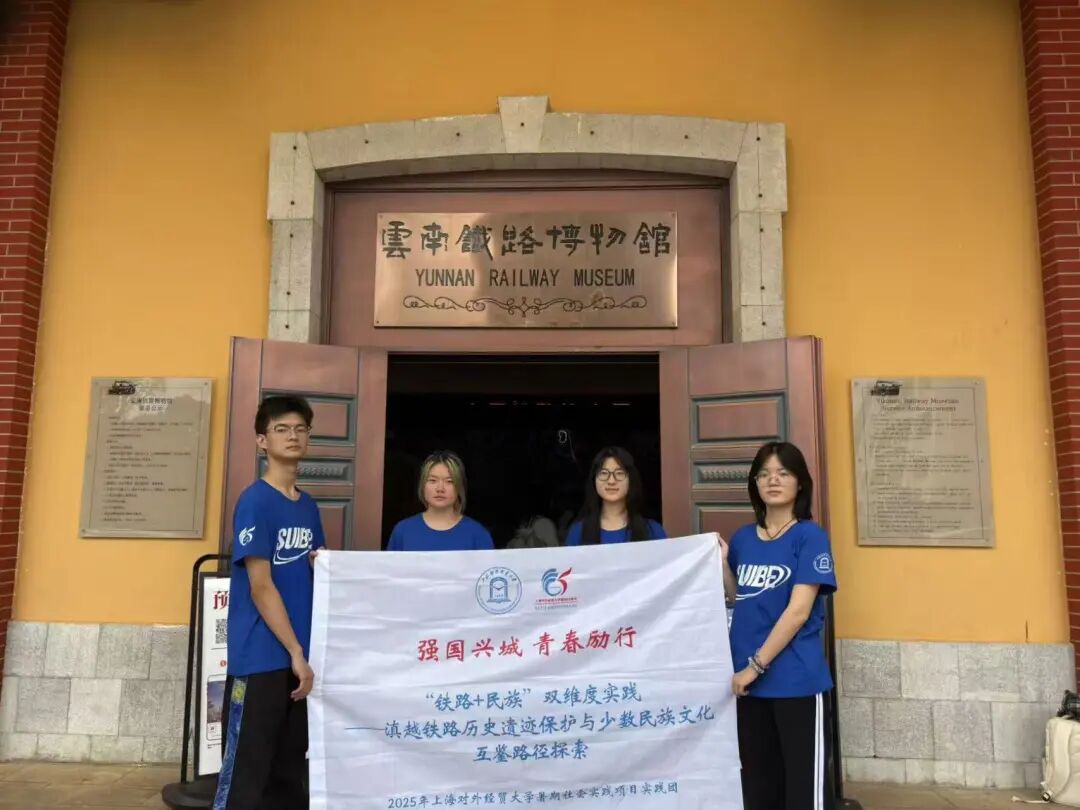

Day3:云南铁路博物馆

随后,团队来到了位于昆明市的云南铁路博物馆,进一步探索滇越铁路的文化价值挖掘与商业转化路径。通过细致的参观调研和深入的人物访谈,团队成员全方位了解了滇越铁路的前世今生。其中,对曾驾驶滇越铁路列车的老先生的采访尤为珍贵。老先生的讲述让团队成员身临其境般体会到滇越铁路建设时的艰难困苦——铁轨铺设的艰辛、人字桥修建中劳工的牺牲,每一个细节都见证着中国劳动人民所付出的巨大代价与创造的辉煌成就。滇越铁路所联结的不仅仅是过去与未来,其更是多民族之间永恒不变的精神纽带,成为了民族精神的象征。

成员感悟

行走在碧色寨的铁轨上,锈迹斑斑的钢轨与法式站房铭刻着殖民记忆,而云南铁路博物馆里陈列的寸轨机车和民族工人档案,却诉说着另一段历史。这条铁路不仅是钢铁的延伸,更是文化的纽带。米轨会老去,但多元文化在铁轨上碰撞出的火花,依然照亮着民族互鉴的道路。

——朱籽莹

此次社会实践来到了美丽的云南,让我跳出课本,真切触摸到社会肌理。采访曾经从事铁路工作的人员时,激昂的语句中流露出他们对工作的热爱以及对祖国的自豪。汗水换来了真切认知:课堂知识是地图,实践才是脚下的路。

——廖敏肃

在这次社会实践中,我们小组的同学来到建水、蒙自等地考察滇越铁路的发展历史以及对现代品牌的联系。从这次实践中,我们从多个视角了解到了不同历史时期云南各条铁路的修建背景以及云南现代交通的发展历程,在实践中学习云南省向现代化发展的历史。获取知识的途径不限于书本,投入实践,在实践中收获。

——陶源楚

站在“一带一路”的时空坐标上,滇越铁路不再只是工业遗产,更是边疆发展的文化纽带。作为新时代青年,我们当以史为鉴,在追寻民族精神根脉中找寻服务社会的现实力量。此次实践让我深刻体会到:历史纵深处照见的光,始终指引着前行的方向。

——孙梓洋

-左右滑动,查看更多-