传承非遗瑰宝,解码昆曲基因。昆曲被誉为“百戏之祖”,其婉转的水磨腔承载着中华美学精髓。为助力当代昆曲通过品牌化重构重塑文化形象,实现从“文化遗产”到“文化资产”的华丽转身,我们的“水磨新生”社会实践小队来到了昆曲文化的发源地——江苏昆山。在为期九天的暑期实践中,我们深入昆山,走访了多个昆曲文化博物馆与剧院,深刻领略了昆曲文化的独特魅力,旨在解码昆曲的美学基因、传播逻辑与市场潜力,探索传统文化在数字时代的“破圈”路径。

01. 文脉探寻

1、亭林园昆曲博物馆:通过丰富展品和详细解说,了解了昆曲的历史渊源和独特的艺术特色。

2、昆曲文化中心:参访昆剧院,与当地演出团工作者深入交流,探讨了昆曲在现代社会中的传承与发展现状。

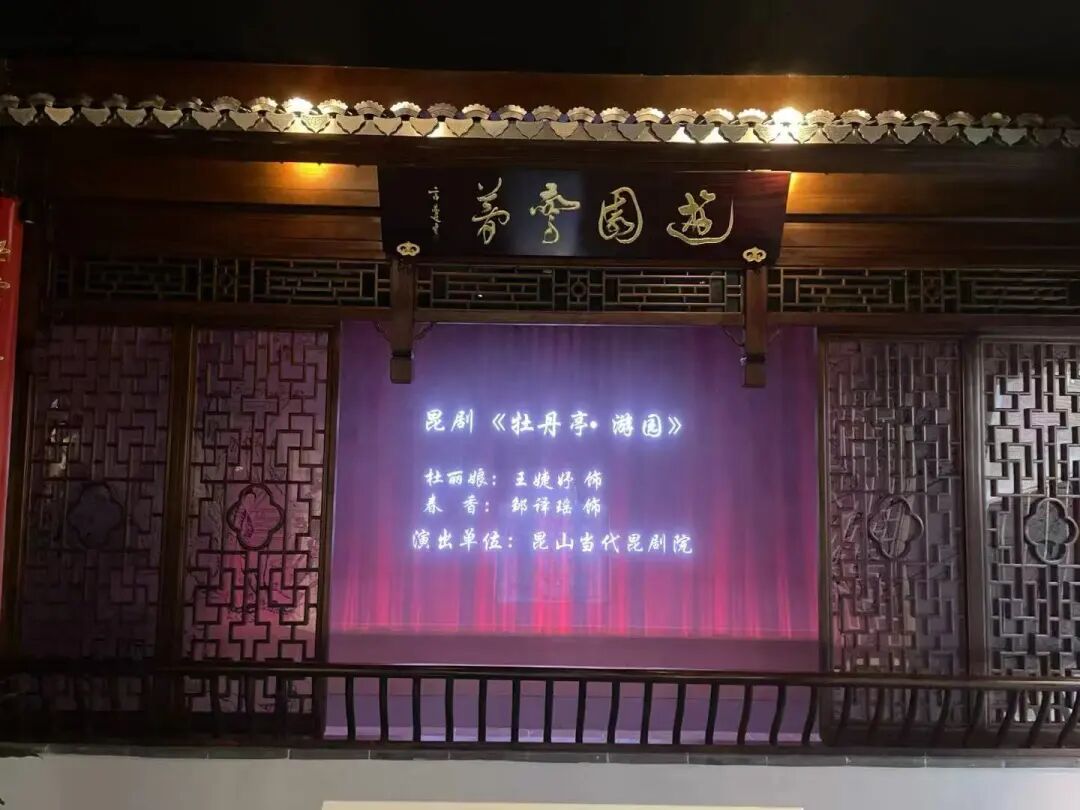

3、中国昆曲博物馆:观摩精彩的昆曲表演,演员们精湛的技艺和细腻的水磨腔让人仿若穿越回了古代。

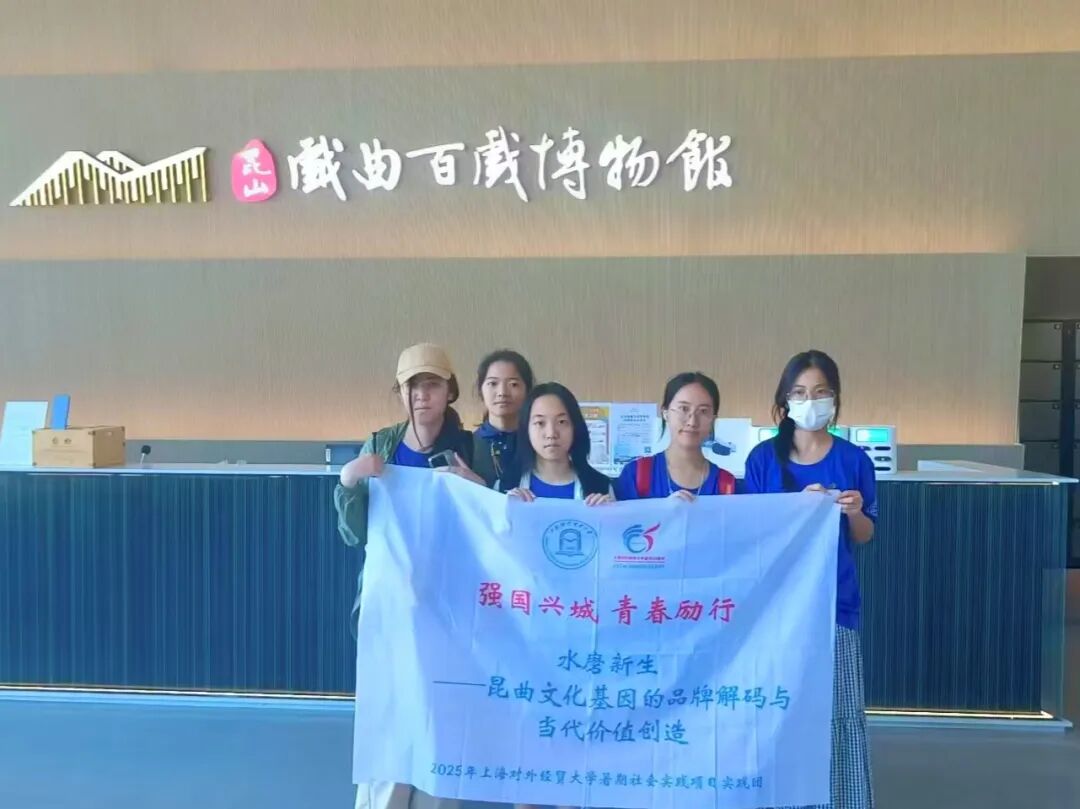

4、昆山戏曲百戏博物馆:欣赏昆曲元素文创产品,研究了昆曲在当代社会中的商业化路径,了解到昆曲文化正在通过各种创新方式吸引更多的年轻观众。

02. 价值研究

-左右滑动,查看更多-

在昆曲文化中心,我们了解到昆曲不仅在艺术上有着极高的价值,在商业化方面也有着广阔的前景。

当前,昆曲文化正通过与地方政府及文旅企业的深度合作,以崭新形式走进人们的生活,成为文化消费市场的重要组成部分。在昆山戏曲百戏博物馆,我们进一步研究了昆曲在当代社会中的商业化路径。据博物馆负责人介绍,如今昆曲文化正通过数字化展陈、沉浸式互动体验等现代化手段焕发新生。同时,围绕昆曲IP孵化、小剧场驻演、跨界品牌联名以及文创产品开发等多元化路径,昆曲文化的传播边界不断拓展,其艺术价值与市场潜力正得到双重释放。

03.成员感想分享

-左右滑动,查看更多-

“通过这次昆曲调研之行,我们深刻感受到了昆曲文化的魅力。在场馆观摩的过程中,我们仿佛真切地触摸到了昆曲深厚的历史底蕴:演员身着华服登台,水袖翻飞间,水磨腔婉转悠扬,观众沉溺其中,体会着昆曲无声不歌,无动不舞的独特魅力。昆曲的商业化前景昆曲不仅仅是舞台上的表演,更是一种鲜活的生活方式的延续。展馆内,精美的古戏台使昆曲引人注目,飞檐翘角,雕梁画栋,每一处细节都诉说着昆曲的辉煌。在文物展区,我们被一件件珍贵的文物吸引,看了介绍,这些曾经为昆曲所用,指尖轻轻拂过玻璃展柜,能感受到当年戏台上的璀璨星光。仿佛穿越时空,当代的人们看到了数百年前戏台上昆曲演出时万人空巷的热闹场景。”

“昆山戏曲百戏博物馆是一座戏曲艺术的宝库,它汇聚了全国348个剧种的精华。在遍走厅,沿着时间的脉络,从古老的剧种一一读到现代戏曲,清晰地看到戏曲的发展演变。专题厅里,各剧种的特色乐器、道具琳琅满目,领略到不同地域戏曲的独特风采;在长廊上,带上耳机,便瞬间“置身”于不同剧作的演出现场,这种沉浸式体验,更觉得戏曲以戏曲由作为“百戏之祖”对众多剧种的深远影响,也看到了中国戏曲文化的博大精深与丰富多彩。各剧种相互交融,共同发展,形成了多姿多彩的戏曲文化景观。通过这次实践活动,我们不仅深入了解了昆曲文化的历史与现状,也对其未来发展有了更清晰的认识。”

-左右滑动,查看更多-

我们相信,昆曲文化在现代社会中有着广阔的发展空间,我们也将为昆曲文化的传承、传播与发展贡献自己的力量。

04. 实践小结

在本次实践中,团队以青年视角深入探寻昆曲文化的品牌密码,我们深刻认识到,昆曲不仅是中华传统艺术的瑰宝,更是一个亟待深度开发的文化大IP。其传承发展需要在坚守文化基因的基础上,积极拥抱商业融合与数字化传播,通过满足当代大众的体验与消费需求来实现艺术价值的现代转化。

从昆山戏曲百戏博物馆的数字化展陈,到文创产品的创新开发;从跨界品牌联名的商业尝试,到小剧场驻演的沉浸体验,我们见证了昆曲正在以多元方式焕发新生。希望通过这次实践,能够让更多年轻人发现昆曲“潮”的一面,为传统文化传承注入新思路。

作为新时代青年,我们愿成为昆曲文化传播的点点微光,也期待“水磨调”能在当代绽放更加绚丽的光彩,让这一古老艺术真正实现“新生”,持续传递其独特的文化魅力。

-END-