青春,是挥手,是离别,

是碰杯,是无可替代。

人生海海,凡是过往,皆为序章。

世界很大,开始大有可为,

毕业生们纷纷跃入人海,

开启灿烂前程。

前路,有更多好故事等待被诉说,

没有终点,

只有不断更新的起点。

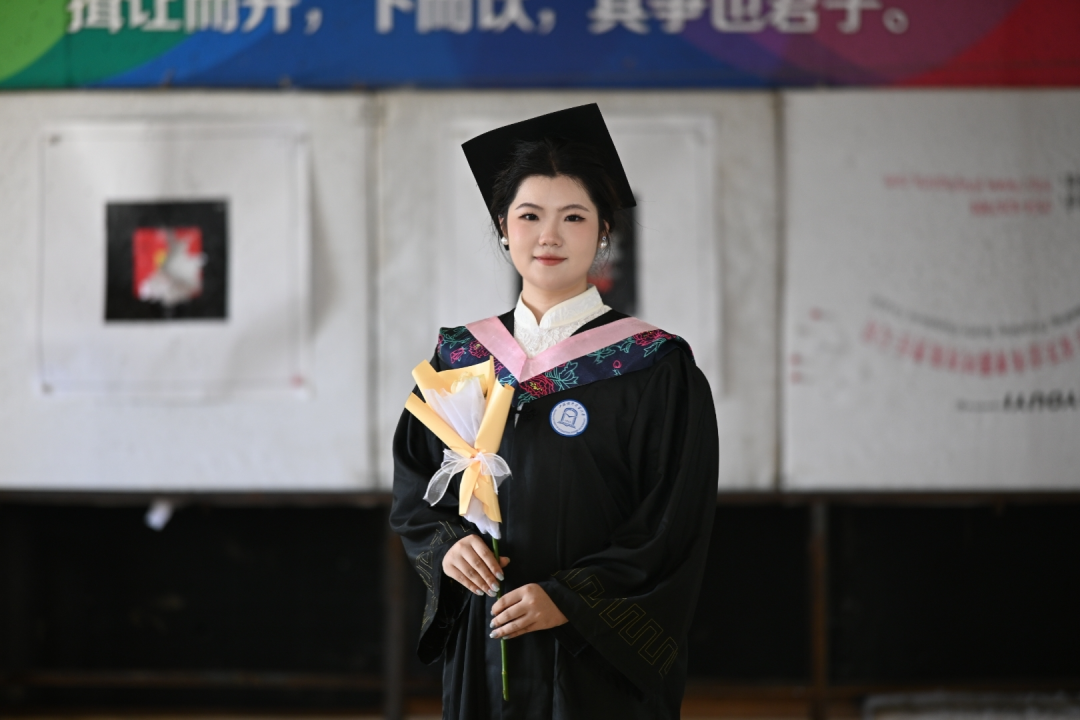

今天,我们有幸采访到了优秀毕业生张颖

让我们一同走进张颖学姐的故事

听听她有什么宝贵经验要和我们分享吧!

自我介绍

张颖,工商管理学院2021级文化产业管理专业学生,上海市优秀毕业生。曾任校观德射艺俱乐部主席、文产2101团支部书记,现保研至上海大学。

获奖经历

奖学金

优秀学生一等奖奖学金5次

二等奖奖学金1次

个人荣誉

2021-2022学年优秀学生干部

2022年度优秀共青团干部

2022-2023学年优秀学生

2022年上海对外经贸大学优秀志愿者

竞赛奖项及社会活动

中国国际大学生创新大赛(2024)

上海赛铜奖

2024年大学生创新创业训练计划

上海市级项目

清华大学乡村振兴工作站“乡创+”训练营“最具潜质奖”

第八届中国国际“互联网+”

大学生创新创业大赛校赛三等奖

第十三届“挑战杯”中国大学生

创新计划竞赛校赛铜奖

座右铭

你当像鸟飞往你的山

Q1:请问在“读研”和“直接就业”之间,您为什么选择升学?

A1:我选择升学源于对影视艺术与文化传播的深度探索需求。本科阶段学习《影视产业经营管理》、《媒介经营管理》等课程时,我逐渐被影视作品在文化叙事与市场传播中的双重价值吸引。结合个人兴趣,我开始对影视行业的内容创作、传播能力、社会影响性有了更深层的观察与思考,我渴望能获取更专业的理论知识,来回答对自己提出的疑问,因此我选择了进一步的深造。

Q2:您认为在升学申请中,哪些核心竞争力最重要?

A2:我认为在升学申请中,核心竞争力体现在两方面:首先是科研或实践经历的匹配度。招生官更关注申请者是否具备与目标专业相关的经历,例如参与影视项目策划、文化传播课题研究等,关键在于清晰呈现经历中的学习收获与能力提升。其次是文书的叙事逻辑闭环。我建议在撰写文书时构建 “兴趣起源-实践验证-学术深化” 的完整脉络。例如,从本科课程引发的思考切入,结合具体项目或研究经历(如影视作品赏析),最终落脚到读研后希望探索的学术方向,形成逻辑自洽的申请故事。

Q3:请问您认为在申请院校或备考的过程中,面试或材料审核环节有哪些注意事项?

A3:在材料审核环节,不同院校的同一专业可能存在培养方向差异(如部分院校侧重理论研究,部分侧重实践应用),需根据目标院校官网公布的课程设置、导师研究方向调整申请材料。在面试环节,需要将热点与个人经历相结合。当被问及 “如何看待过度观看短视频”,我结合自身参与短视频运营的实践和平台使用与周围人群观察,从 “技术便利与注意力损耗的平衡”等角度分析,避免了空泛回答。同时,需要具备充足准备与临场应变能力。提前梳理老师可能对个人提及的问题,并完全熟悉自己的个人情况与简历。若遇到未准备的问题,可以先提炼问题核心,再关联已准备的知识框架。保持逻辑清晰,表达出自己对该专业的向往。

Q4:在大学四年中,您认为哪些能力的培养对升学最关键?

A4:我认为三大能力至关重要。第一是信息搜集整合能力。升学申请中需快速筛选院校信息、导师研究动态及行业前沿资讯,例如通过各大学校招生网站,了解当年的招生情况与专业,申请的各种渠道与时间节点等。这种能力在大学生活中亦贯穿始终,从获取校园活动报名通知、选修课抢课攻略,到整合课程资料完成小组作业,每一次信息的搜集、分类与高效传递,都是对 “信息处理链路” 的实战训练。第二是抗压应变能力。大学四年曾面临多重挑战,期末周的高强度复习压力、上台pre时的紧张恐惧等,这些经历促使我形成 “拆解目标 + 情绪管理” 的应对模式。这种能力在升学申请中尤为重要,例如面对申请被拒时,能快速调整心态,分析问题并优化材料,而非陷入自我否定。第三是跨学科整合学习能力。我校设置选修微专业课程,这种跨学科学习模式不仅打破专业壁垒,更能培养多维度分析问题的思维,比如用经济学“成本效益理论”解读影视项目策划,用社会学“群体传播”视角分析活动运营策略。凭借跨学科知识的学习能力,我构建起融会贯通的知识体系,由此获得了更强的学习适应力,得以坚定地走在自己选择的道路上。

Q5:在升学过程中您遇到过哪些挫折?您是如何调整心态并解决问题的?

A5:我认为最大的挫折是跨专业申请时的劣势。与本专业申请者相比,我的专业知识储备和相关经历相对薄弱,这曾让我陷入自我怀疑。

我从两个方面进行调整。在行动层面,我反复打磨文书,将本科影视作品赏析的文章与申请专业建立关联,突出自己在课程中学到的相关知识;同时通过查阅目标院校近三年录取案例,分析招生偏好并针对性补充。在心态层面,通过与专业课任课老师、辅导员、同学沟通来了解院校情况与自身情况,获取信息。再通过音乐与社交来缓解自己紧张的情绪。

Q6:请问您现在的升学方向与初入大学时的规划相比有什么变化?

A6:初入大学时,我的规划以就业为导向。因对工商管理专业认知有限,最初计划考取 ACCA、CPA 等证书,为企业财务岗求职增加筹码。但随着学习深入,我发现自己对数字和财务报表兴趣薄弱,反而在组织大型比赛、策划社团活动中找到了热情,于是将方向调整为 “活动策划与执行”。

专业分流后,接触《影视经营管理》等课程让我进一步明确兴趣。大三下学期,我意识到仅凭实践经验难以深入理解行业规律,因此决定升学深造,系统学习广播电视艺术理论。

回顾本科四年,我发现规划的变化本质是自我探索的过程。从盲目跟随就业潮流,到通过课程实践发现兴趣,再到理性选择深造路径。这种调整并非否定过去,而是每一步都在贴近内心的真实需求。正如我始终坚持的原则:无论是职业还是学术道路,唯有热爱才能驱动持续成长。

愿热爱沿途点缀斑斓星光,

愿所有追逐皆奔赴久长,

抵达永不坠落的明亮。

少年一路坚韧成长,

身影铭刻璀璨勋章,

路远梦长,便一如既往,

少年人,请勇敢地去追寻春风吧!

本期的采访到此结束,

我们下期再见。

祝大家云程发轫,万里可期!

【END】