近年来,学校坚持立德树人根本任务,统筹推进一流本科建设和研究生教育综合改革,强化专业教育与通识教育双轮驱动,积极探索创新创业教育实践,着力培养具有通用语言、通用规则、通用工具和通用管理特质的“四通”人才,人才培养质量不断提升。

一、一流本科建设稳步推进

学校以一流本科建设为抓手,不断深化教育教学改革,在人才培养的重点领域和关键环节取得了标志性成果,进一步提升了高层次、应用型、国际化经贸人才培养质量。

校长汪荣明开学典礼上寄语学生:回应时代召唤,不负青春韶华

1.打造“一体四翼”课程思政体系。学校全面深入贯彻全国高校思想政治工作会议精神,落实《高等学校课程思政建设指导纲要》要求,立足学科特色优势,着力构建以思想政治理论课程为“体”,以“中国系列”课程、中华优秀传统文化课程、综合素养课程、专业课程为“翼”的“一体四翼”课程思政教学体系,注重挖掘不同课程中的德育内涵和思政元素,各门课程“守好一段渠、种好责任田”,与思想政治理论课同向同行、协同育人,以知识教育来支撑价值引导,以价值引导来引领知识传授,整体推进课程思政教育教学改革与建设。

《开放中国》和《国际贸易》入选上海高校课程思政教学设计选编

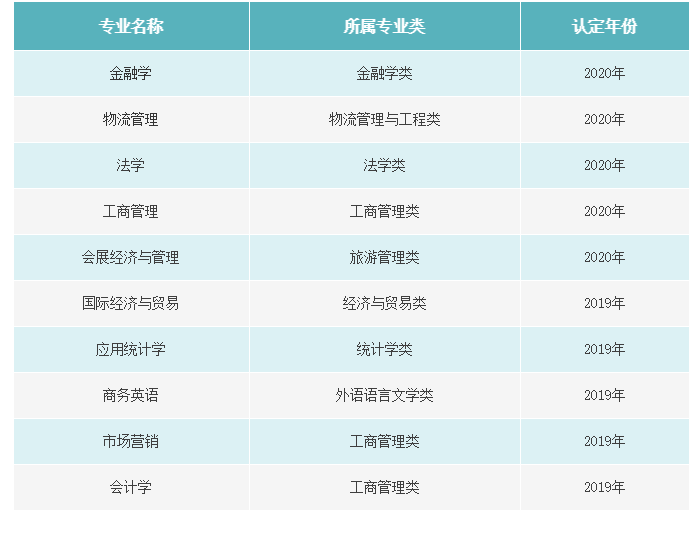

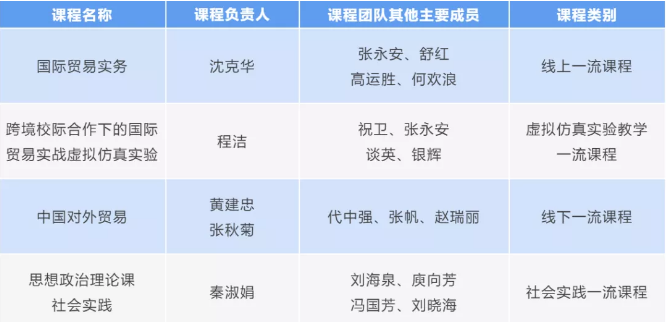

2.建设一流本科专业和精品课程。学校深化“1+1+X+N”人才培养模式改革(主修专业+辅修专业+微专业+专业研讨课),积极推进新文科、新工科建设,以经贸行业发展前沿为特色,重塑课程体系,推动专业交叉融合,实现学科专业体系与产业链、创新链和人才链有机衔接,着力培养“高层次、应用型、国际化”的高素质复合型卓越经贸人才。坚持“以本为本”,推进“四个回归”,10个专业荣获国家级一流本科专业建设点,获批教育部“高层次国际化人才培养创新实践基地”首批建设高校,获批上海高等学校一流本科建设引领计划首批入选项目。以一流本科课程建设为核心,找准课程改革方向,深化课堂教学改革创新,建设和开发优质课程资源,获批国家级一流本科课程4门,市级一流本科课程6门、上海市级精品课程8门、示范性全英语课程7门、优质在线课程4门、虚拟仿真实验教学项目2项。

学校10个专业荣获国家级一流本科专业建设点

学校4门课程获批国家级一流本科课程

学校入选教育部“高层次国际化人才培养创新实践基地”首批建设高校

3.完善教学质量保障体系。学校注重加强教学质量保障“管理闭环”,确保了本科教学质量保障工作的有效运行。2017年,学校顺利通过教育部组织的本科教学审核评估,本科教学工作成效得到评估专家高度认可。近年来,学校3次修订《本科教学质量保障体系》,明确质量标准,修订教学管理文件,规范质量监控流程;在完善本科教学质量报告年度发布制度和本科教学基本状态数据年度填报制度的基础上,构建本科在校生培养质量全程跟踪评价制度。

学校召开一流本科建设工作研讨会

4.人才培养质量持续提升。学校生源结构不断优化,人才培养特色鲜明,学生录取分数高、就业质量高、就业薪酬高,外语应用能力强。在2019年中国大学生源质量排行榜中,学校位列全国高校第75名。在2020年中国高校毕业生薪酬指数排行榜中,学校位列全国高校第20名、上海市属高校第1名。据不完全统计,近五年,学生获得省部级以上竞赛奖励1651项;多次获评全国先进班集体、全国五四红旗团支部、中国大学生百炼之星寝室等荣誉称号;多名学生被评为中国大学生自强之星标兵、全国十佳百优志愿者等。

二、研究生教育提速升级

学校全面贯彻落实全国研究生教育会议精神,以一流大学内涵建设为引领,统筹推进研究生教育综合改革,创新研究生人才培养模式,取得了显著成效。

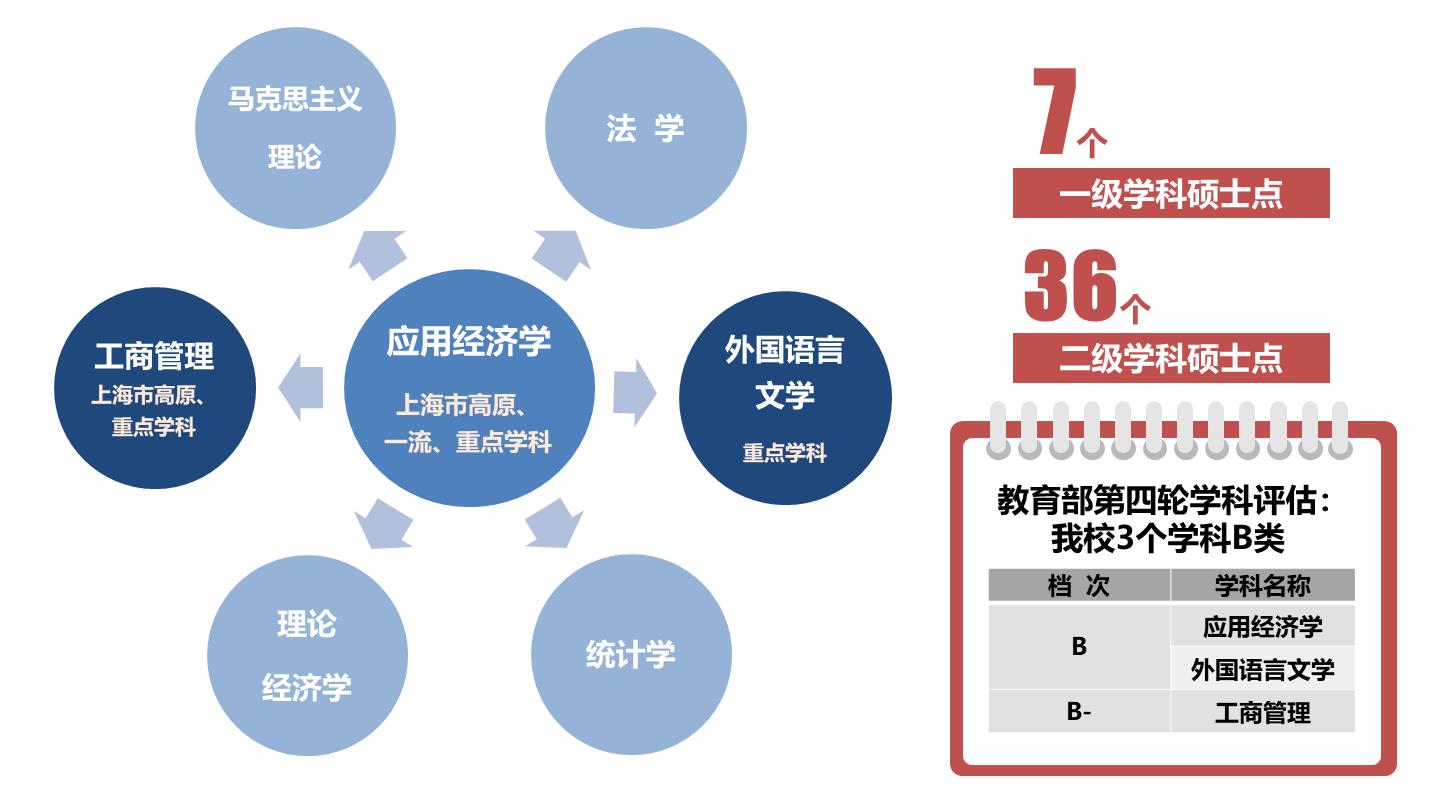

1.优化学位授权点布局。学校聚焦对外经贸特色,围绕“国际贸易–国际投资–国际金融–国际合作–国际治理”学位点建设发展主线,整合学科资源、优化学科布局,聚力高水平学位点建设,积极推进学位点动态调整。近年来,学校共获批新增3个一级学科硕士点及2个专业学位授权类别,调整增设二级学科硕士点9个及专业学位领域1个。形成了以应用经济学、工商管理“双高原学科”为引领,马克思主义理论、理论经济学、法学、统计学、外国语言文学等“多学科合理布局,多领域相互支撑,多团队交叉合作,多功能协调发展”的专业学科体系。

学校研究生学科结构图

2.不断提高生源质量。近五年,学校研究生生源质量和招生规模实现“双提高”,一志愿年度报考人数从2182人跃升至4848人,增长122%;研究生录取人数从3379人增长至5667人,增长68%。招生规模的稳步扩大为学校发展构筑了良好的生源基础,为创新人才的选拔提供了有力保障。

3.加强导师队伍建设。学校改革研究生导师遴选制度,由“终身制”调整为“分类评审、评聘分离、动态管理”。新聘导师以破“五唯”为导向,聘任了一批政治素质过硬、师德师风高尚、科研实力强的青年教师为硕士生导师。目前,现有研究生导师524名,其中高级职称占77.5%,拥有博士学位教师占86.6%,17人具有博士生导师资格,拥有国家级、省部级高层次人才80余人次。

研究生导师和毕业生合影

4.重视学术能力培养。学校积极构建以“高阶性建设”为核心、“创新力提升”为导向、“外经贸交叉”为特色的高水平研究生课程体系。通过开展研究生优秀科研成果奖励、资助研究生参加高端学术会议等方法,提升研究生科研水平。近年来,学生学术科研能力持续提升,学术型硕士发表《经济研究》《数量经济与技术经济》《会计研究》《南开管理评论》等名刊论文数量持续增长。学校拥有国家级研究生实践基地1个,获批上海市专业学位研究生示范基地3个,上海市专业学位研究生实践基地13个。用好第二课堂,策划开展“学术中国”“云上师说”等系列研究生高端学术文化品牌活动,举办多场多学科门类的研究生学术系列线上讲座,帮助学生拓宽学术视野、优化研究方法、研判热点问题。持续多年承办研究生暑期学校和研究生学术论坛,形成了一批在上海乃至全国具有影响力的学术文化品牌项目。

学校举办2021年研究生学术文化活动季开幕式

三、创新创业人才培养成果丰硕

学校成功入选2019年度全国创新创业典型经验高校,一批创新创业实践项目先后获得教育部精品项目和产学合作协同育人项目,学校获批上海高校毕业生就业工作创新基地、上海大学生创新创业训练计划示范校(培育)建设单位、上海市高校创业指导站、首批上海市大学生文创实践基地、上海高校毕业生就业创业工作基地(示范基地),形成了“国际化+”商科创新创业人才培养工作鲜明特色,产生了良好的社会影响和效应,具有较强的可复制可推广性。

学校入选2019年度全国创新创业典型经验高校50强

学校不断深化创新创业教育与实践,积极打造集“协同式”创新创业教育教学、“开放式”创新创业实践实战、“六阶式”创新创业项目孵化、“一站式”创新创业服务保障的“四位一体”创新创业人才培养生态系统,取得了丰富成果。

市教卫工作党委、长宁区区委领导考察“古北620”创业孵化基地

“博实”国际商务创新创业精英人才特训班合影

近五年,学校共指导学生获得省级以上各类学科竞赛、创新创业大赛奖项共计921项,国家级和省级大学生创新创业训练计划项目立项共计670项。“学生创业中心”创业苗圃已先后建立创业企业(项目)137家,其中工商登记注册创业公司47个,模拟公司90个, 参与创新创业学生4600余人。“古北620”创业孵化基地累计入驻创业企业64个,参与创业人数超700人,其中立项资助的上海跃橙文化传播有限公司(独立日)荣获EFG雏鹰奖,并获千万A轮融资,创始人校友郑一入选福布斯《2018年中国30为30岁以下精英榜》,上海帕斯统教育科技有限公司(PASS通通)创始人校友张定青荣获2020年获第十二届“挑战杯”上海市大学生创业计划竞赛金奖、第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛(上海赛区)优胜奖、上海女性创业大赛最具潜力创新方案(十佳)、长三角G60九城女性创业项目大赛十佳项目奖。

毕业生创业项目“独立日”

面向未来,学校将全面贯彻落实《中国教育现代化2035》《上海市教育现代化2035》《上海高等教育布局结构与发展规划(2015-2030年)》等中央和上海重要文件精神及重大决策部署,围绕办学定位和人才培养目标,对标国际最高标准、最好水平,深化“三全育人”综合改革,不断提高人才培养质量,为国家和社会培养德智体美劳全面发展的“高层次、应用型、国际化”复合型卓越经贸人才。